华中师范大学新闻传播学院的历史可追溯至1920年,无产阶级革命家恽代英创办利群书社,开启了马克思主义新闻观的教育传统。1950年,华中大学新闻组的成立标志着华中地区系统化新闻教育的开端。1994年,学院恢复新闻传播本科教育,2013年正式独立建院,现为湖北省一级重点学科单位,并入选“湖北省新闻传播卓越人才培养基地”及“省部共建新闻传播学院”单位。

学院秉承“昭德明理,立言树人”的院训,致力于培养兼具社会责任感与专业技能的新闻传播人才。经过百年积淀,学院构建了从本科到博士的完整培养体系,拥有新闻传播学一级硕士学位授权点、新闻与传播专业硕士学位点,并与文学院共建“文化传播学”二级博士点。

学院现有三个本科专业招生:新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体、播音与主持艺术,覆盖传统媒体与新兴数字传播领域。

其中,新闻学专业入选国家一流本科专业,《新闻伦理与法规》课程获评国家级一流本科课程。《红色经典阅读与传播》《出镜记者现场报道》等课程为湖北省一流课程。《新闻采访理论与实践》获湖北省教学成果奖二等奖。

学院师资队伍以“理论与实践相结合”为特色,科研领域聚焦新媒体与青年思政引领、涉华舆论引导与社会治理、智能传播与伦理等方向,近十年承担国家社科基金重大、重点及一般项目多项,科研经费超千万元,多项政策咨询报告获中央领导批示。

新闻传播学院现有:

·专任教师40人,其中高级职称占比73%,专任拥有博士学位者超过95%;

·30%以上的教师曾任职于中央和省市级主流媒体;

·三次荣获中国新闻奖一等奖。

学院拥有全媒体新闻生产与舆论引导研究中心、媒介伦理与管理研究中心、大数据传播与应急管理研究中心等科研机构,为学生的科研实践提供良好平台。学院依托国家级文科综合实验中心,配备新闻演播室、虚拟演播室、非线性编辑实验室等29个专业实验室,设备总值逾2800万元。学生在校期间可参与“恽代英采访团”“红心宣讲团”等实践项目;微电影制作、大学生乐读等工作坊等,强化采编、制作与创意传播能力。学院实习基地覆盖人民日报、新华社、中央广播电视总台等20余家国家级媒体及省级主流机构,并与中央驻鄂媒体共建“省级实习实训示范基地”,年均输送百余名学生参与一线实习实战。

学院以“面向社会,培养能手”为目标,近年新增数据新闻、短视频创作等课程,回应数字时代人才需求。学院师生作品多次获国家级奖项,在校生有关武汉民生新闻的调查性报道获中国新闻奖一等奖。学院立足华中,服务全国,师生通过智库建设为湖北省新闻宣传工作提供决策支持,积极参与湖北省主流媒体的系统性改革。

学院毕业生就业面广,约30%的本科生选择考研或出国深造,其余广泛就职于媒体机构(如央视、湖北广电)、政府部门宣传岗、互联网企业(如腾讯、字节跳动)及文化传播公司。国际化培养方面,学院与多所海外高校建立交换生项目,鼓励学生参与国际学术会议,拓展全球视野。

在人工智能技术重塑新闻传播生态的背景下,华中师范大学新闻传播学院将立足学科传统优势,以“技术赋能、人文固本”为核心理念,构建适应智能时代的新闻传播人才培养体系,推动教育模式与行业需求深度对接。面对智能浪潮,华中师范大学新闻传播学院将以“守正创新”为锚点,既拥抱技术变革,又坚守新闻初心,通过培养“数智化”的卓越新闻人才,为中国新闻业应对智能化挑战提供“华师方案”,助力构建真实、深度、有温度的传播新生态。

赵心瑜(左一)与指导老师田巧萍(左二)

手捧奖杯与院领导合影

国际化培养方面,学院与多所海外高校建立交换生项目,鼓励学生参与国际学术会议,拓展全球视野。

在人工智能技术重塑新闻传播生态的背景下,华中师范大学新闻传播学院将立足学科传统优势,以“技术赋能、人文固本”为核心理念,构建适应智能时代的新闻传播人才培养体系,推动教育模式与行业需求深度对接。面对智能浪潮,华中师范大学新闻传播学院将以“守正创新”为锚点,既拥抱技术变革,又坚守新闻初心,通过培养“数智化”的卓越新闻人才,为中国新闻业应对智能化挑战提供“华师方案”,助力构建真实、深度、有温度的传播新生态。

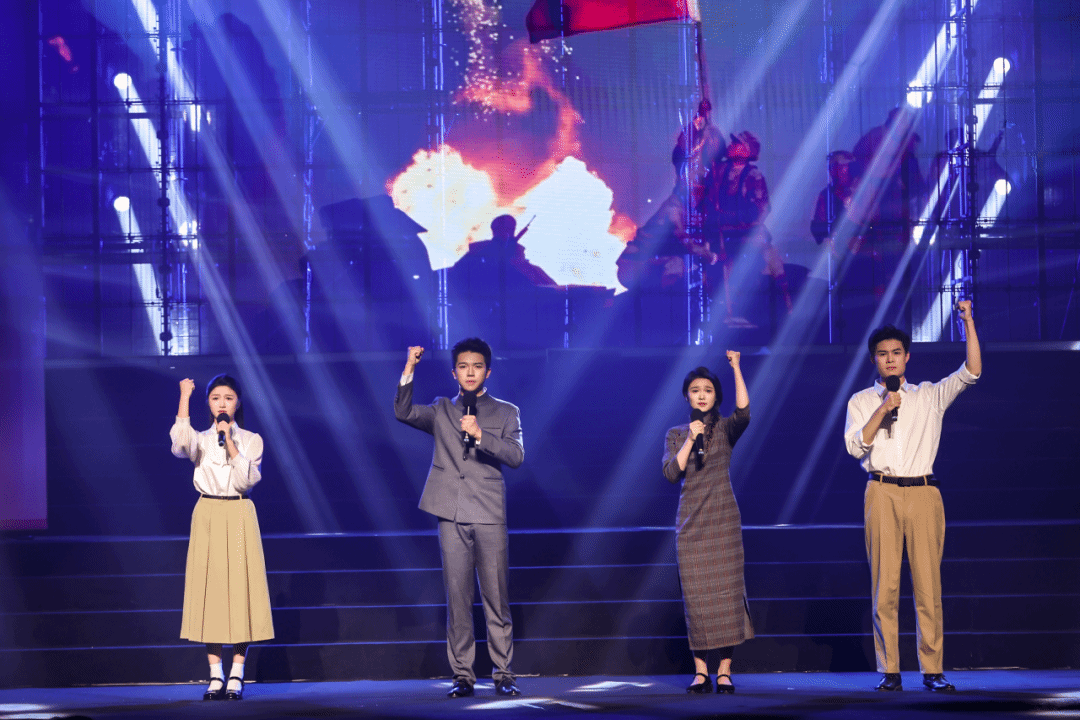

朗诵作品《最后的家书》

获第二十六届齐越朗诵艺术节评委会荣誉奖(2024年)

展望未来,华中师范大学新闻传播学院以百年底蕴为根基,以创新为驱动,努力构建学科交叉、产学研融合的育人新生态。面对技术变革与全球挑战,学院将持续深化教育改革,培养兼具国际视野与本土情怀的卓越传播人才,为中国新闻事业与文化建设注入新动能。

学院微信二维码

通讯地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路152号华中师范大学新闻传播学院

咨询电话:027-67865839、67863589、67863965

(数据更新截止至2025年6月)